24 juin 2025. Lors d’un colloque organisé à l’Assemblée, Jean-Luc Mélenchon a exposé sa vision de la langue française.

La langue française "s’est répandue à travers le monde à la faveur du colonialisme". Elle est devenue au fil des siècles "la propriété et la conquête de ceux qui s’en sont servi et qui parfois l’ont utilisée contre les Français". Sa conception s’inscrit dans "une tentative pour faire émerger la francophonie en tant que langue commune ".

Puis Mélenchon a exhorté son auditoire à "trouver un autre mot que "langue française" pour qualifier notre langue". Une autre dénomination serait "la bienvenue".

La langue française "a emprunté de tous côtés. Voilà pourquoi il y a tant de mots d’arabe en Français, il y a aussi des mots russes, espagnols, hébreux. Il y a de tout et c’est tant mieux!".

Il souligne l’héritage du "latin et du grec". Il perçoit la langue comme un "résultat de créolisation". "Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu’elle soit une langue créole. Je préférerais qu’on dise que nous parlons tous le créole parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français car cela sera sans doute plus vrai".

Les Français "parlent leur langue maternelle et du coup ils oublient de regarder autour d’eux… La langue française n’appartient plus à la France et aux Français depuis longtemps… puisque vingt-neuf nations l’ont reconnue comme officielle".

Parler français ne serait pas " la propriété singulière de la nation française et en particulier certainement pas celle de ceux qui voudraient figer l’identité française dans sa langue ".

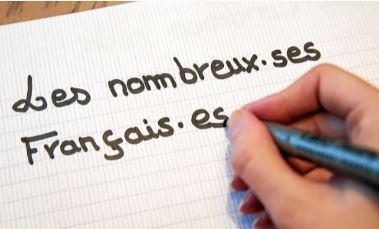

Au même moment, la région Sud coule les subventions des associations qui utilisent l’écriture inclusive et refusent de supprimer le point médian de leur communication. Plusieurs associations dénoncent un chantage à la subvention et une bataille idéologique contre tout le secteur associatif.

L’écriture inclusive, ou langage inclusif, est un ensemble d’attentions graphiques et syntaxiques permettant d’assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Cette pratique s’appuie sur deux convictions: changer les mentalités pour faire progresser l’égalité, agir sur le langage sur lequel se construisent ces mentalités. L’écriture inclusive est un outil linguistique qui veut gommer les inégalités de genre. Elle vise la neutralité.

Rédaction inclusive, rédaction épicène, écriture non genrée sont des termes qu’on lit et qu’on entend de plus en plus. Quelques exemples d’écriture inclusive.

La double flexion ou doublet consiste à écrire chaque terme non neutre à la fois au masculin et au féminin: Les citoyennes et les citoyens, les vacancières et les vacanciers. C’est la forme la plus fréquente et la moins visible.

Les termes épicènes, c’est-à-dire "les termes qui désignent aussi bien le féminin que le masculin ", favorisent une écriture sans marquage de genre grâce à l’usage de tournures neutres. On les utilise pour remplacer des mots genrés de sens similaire: population au lieu de habitantes ou habitants, élèves plutôt qu’étudiantes ou étudiants, droits humains plutôt que droits de l’homme.

Cette option est plus concise et plus discrète que la double flexion.

Le point médian est "un signe topographique semblable au point, utilisé en écriture inclusive pour représenter les deux genres à parts égales": les professeur.e.s. Cette technique inclusive est la plus critiquée, car elle complique la lecture d’un texte, qui perd en fluidité.

D’autres signes de ponctuation, d’autres symboles existent à la place du point médian.

Les parenthèses: les professeur(e)s

Les barres obliques: les professeur/e/s

Les tirets: les professeur-e-s

La virgule: informaticien,ienne

Le néologisme est "un mot nouveau, de création récente". On l’emploie pour donner un genre féminin aux noms qui n’existent qu’au masculin: mettrice en scène pour désigner une femme qui occupe les fonctions de metteur en scène.

Les pronoms neutres sont les néologismes les plus représentatifs. Un pronom neutre, ou non genré, est "un pronom personnel qui désigne une personne dont on ne sait s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, ou bien qui se refuse de se définir comme appartenant à l’un des deux genres (personne non binaire) ": il ou elle devient iel, et d’autres variantes existent, ael, yel.

Ils ou elles devient iels.

La féminisation des noms de métiers fait partie intégrante des combats de l’écriture inclusive.

Certains noms de métiers, longtemps accordés uniquement au masculin, sont féminisés:

cheffe pour chef, professeure pour professeur, autrice pour auteur.

Pour écrire la/le en écriture inclusive et éviter de "mégenrer" une personne, deux solutions sont préconisées: la-le ou lae.

Au sein d’une formule de salutation, lorsqu’on souhaite ne privilégier aucun genre, il suffit de retirer le titre de civilité: Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Une règle de grammaire traditionnelle affirme que le masculin l’emporte sur le féminin. La règle du masculin générique fut instaurée au XVIIe siècle, avec la création de l’Académie française. Selon les académiciens, " le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle". La masculinisation des textes fut un projet politique à une époque où les formes féminines étaient couramment utilisées, comme peintresse ou philosophesse, et où l’accord de l’adjectif se faisait avec le nom le plus proche, qu’il soit féminin ou masculin, l’accord du verbe se faisait avec le sujet le plus proche.

Selon l’Institut national de la recherche scientifique, la langue française a longtemps fait abstraction d’une large part de la population sur la base d’arguments jugés aujourd’hui sexistes. Ces temps sont maintenant révolus. L’INRS prend le parti de représenter de manière équitable toutes les personnes dans ses communications.

L’une des priorités du plan stratégique 2019-2024 est de rassembler. L’INRS se donne comme objectif de promouvoir un milieu de vie équitable, diversifié et inclusif, et de maintenir une représentation équitable de chaque personne dans l’ensemble de ses communications.

Ainsi, "Bonjour à tous" devient: Bonjour à toutes et à tous, ou Bonjour à tout le monde, ou Bonjour, ou Bonjour à vous.

L’adjectif féminin prêtes devient prêt.e.s, ou prêt-e-s, ou prêt (e)s, ou prêt/e/s.

Langue créole pour langue française, écriture inclusive ou langage inclusif, préfigurent la disparition de la langue française. Entre 2000 et 2006, madame Jacqueline de Romilly, philologue, essayiste, helléniste française, (1913-2010), auscultait notre langue, son évolution, dénonçait ses dérives, stimulait notre goût et réveillait la vie de notre culture. En effet, d’autres critères signalaient déjà la décrépitude et l’appauvrissement de notre langue, critères et appauvrissement adoubés par le pouvoir. Par exemple:

L’enflure des mots, l’invasion de mots encombrants: opérationnalisation, socialiser ses sentiments, hypertrophie de l’ego pour égoïsme.

L’à peu près: c’est moche, c’est rudement bien.

L’exagération de mots qui perdent leur sens: formidable qui exprimait la terreur, génial qui s’appliquait à des dons exceptionnels.

L’exclusion du passé simple de la langue.

La formulation des questions: tu viens? Les enfants sont rentrés?

Des images incohérentes; un style décapant, changer son fusil d’épaule.

L’américanisation du vocabulaire, les anglicismes.

Des formules qui ne constituent que du remplissage: écoutez… vous savez… je dirais que…

L’excès des abréviations: un appart, comme d’hab, c’est perso.

La création de mots longs: étatisation, matignoniser le débat, intergénérationnel.

Le verbiage exclamatif: Non mais dis donc, qu’est-ce qu’elle est belle ta maison!

La langue de bois des politiques.

La communication par SMS…

Dès les années 1990, Jacqueline de Romilly déplorait la dégradation de la langue française et le déclin accéléré du français. Le renoncement se voit partout, et d’abord dans l’enseignement. L’on n’enseigne plus assez le français. La langue évolue et se renouvelle, mais peut-on laisser faire ce renouvellement par les classes, chez les enfants? Peut-on adopter les usages des immigrés? Peut-on suivre les lois des idéologues du féminisme et de l’inclusion?

"Les sources du phénomène ramènent à cet égalitarisme facile qui veut que la langue correcte soit suspecte parce que tous ne la parlent pas".

"La langue, déjà victime de ces menaces, attachées à l’ignorance et à la facilité, se trouve exposée en même temps à des atteintes en apparence fort différentes, émanant de ceux-là mêmes qui font profession de penseurs. Les intellectuels en effet se sont mis à pratiquer un jargon spécial, qui ressemble à un langage d’initiés, et où la lourdeur abstraite des mots ne vise certes pas la clarté…

Mais précisément, ne touche-t-on pas là un mal plus étendu encore? On parle mal le français. On lit de moins en moins les classiques. Et si c’était le principe même des études littéraires qui se trouvait frappé de désaffection et menacé dans les institutions?

D’où vient-il donc, ce mal, qui touche tout ensemble le français, le latin, le grec, la philosophie, les lettres?… ce mauvais égalitarisme qui veut que chacun trouve désuet ce qu’il n’a pas lui-même pratiqué… ce souci de refuser le détour par la culture… Et je crains que, combinant égalitarisme et mépris de la culture, certains n’éprouvent envers celle-ci une véritable hostilité: " Nous ne l’avions pas: ce sera détruit " ".

Jacqueline de Romilly s’inquiétait également de la féminisation de l’orthographe et du vocabulaire.

"L’habitude du français veut que les formes masculines prennent la valeur de ce que l’on pourrait appeler un neutre, c’est-à-dire puissent englober aussi bien le masculin et le féminin… Lorsque l’on dit "tous les hommes sont mortels", il est clair que, dans ce cas, le mot hommes englobe, au masculin et au féminin, toute l’humanité.

C’est d’ailleurs là l’origine de cette définition… dans le dictionnaire pour le mot homme: "Terme générique, qui embrasse la femme"!

Dans un texte officiel récent… on voyait la féminisation s’étendre à toutes les fonctions, à tous les métiers, à toutes les activités… Ainsi, moi qui ai enseigné toute ma vie, j’ai découvert alors que j’étais professeure! C’est un exemple parmi d’autres sur cette liste; mais je dois avouer qu’il m’a touché au cœur.

Je n’ai jamais éprouvé de scrupule à entrer dans une salle où, même dans un lycée de filles, on lisait sur la porte les mots salle des professeurs. Et lorsque j’ai écrit un livre intitulé "Nous autres professeurs", je n’imaginais guère que, pour me conformer au nouvel usage, je devrais un jour écrire "Nous autres professeurs et professeures".

De toute manière, on ne crée pas des féminins avec cette légèreté… on dit une directrice et une actrice; mais une chanteuse et une masseuse; certains mots ont même deux féminins comme chasseuse et chasseresse. Ces différences tiennent dans certains cas à la nature du verbe correspondant, ou bien à la date de création, et certains hasards de l’histoire peuvent jouer… À la limite, pourquoi ne se mettrait-on pas à écrire la couleure et la blancheure, sous prétexte que ces mots sont féminins?

Une telle pente m’inquiète… Je suis professeur de lettres. À ce titre, j’ai toujours eu à cœur d’enseigner aux jeunes la valeur des mots, leur étymologie et les règles de la langue française, avec l’orthographe des mots. Je crois fermement que c’est la condition première d’une pensée claire.

Mais comment veut-on que l’on puisse enseigner vraiment cette correction de la langue et de l’orthographe si, d’un trait de plume, on introduit de si brusques changements? L’élève devra-t-il préciser à quel décret il se conforme? Et ne s’inquiétera-t-il pas devant les textes antérieurs? Quelle confiance aura-t-il en nous et en notre langue française? Et comment la respectera-t-il?

Nous ne saurons plus, dans l’enseignement, reconnaître ce qui est désir de se conformer à quelque règle nouvelle ou simple erreur d’étourderie! Certes, la langue évolue; la langue change; mais il n’est pas bon de la brusquer ni de la faire tituber, et la plus belle des causes ne saurait gagner à la traiter ainsi ".

Jacqueline de Romilly évoquait aussi la langue d’hier et d’aujourd’hui. " Toujours les langues évoluent; et cela est très bien ainsi, car le propre de ce qui vit est de sans cesse se transformer, s’adapter, se renouveler. Il faut cependant garder le contact avec la langue des siècles précédents, surtout dans la mesure où elle reste fixée dans des textes littéraires, qui sont notre plus précieux patrimoine et assurent la meilleure formation intellectuelle et morale pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes qui continuent à lire…

Je crois que le même rapport s’établit beaucoup plus largement lorsqu’un public moderne aperçoit, à travers les manières les mots qui appartiennent à un autre temps, la permanence des émotions essentielles.

Une langue, c’est beaucoup plus qu’une somme de règles grammaticales: c’est un mélange subtil d’habitudes et de valeurs; et c’est aussi le fruit d’une longue maturation, dans laquelle les éléments successivement viennent ajouter à la richesse de l’ensemble…".

Jacqueline de Romilly répond à l’argument que tout professeur qui enseigne en français enseigne du même coup en français.

" …ce n’est pas ainsi, et par la simple audition, que s’apprend vraiment une langue. On peut apprendre ainsi à se tirer d’affaire dans la vie pratique. Mais la qualité de la langue, sa rigueur, son exactitude, sa finesse grammaticale, et sa richesse de vocabulaire se situent ailleurs, complétement ailleurs.

Et ces qualités s’enseignent. Elles s’enseignent directement par la compréhension des mécanismes d’une langue, en étudiant les fonctions, les formes, les règles. Mais elles s’enseignent aussi par des exercices particuliers de diverses sortes …

Qui, parmi les orateurs politiques, n’aurait des mots émus pour nos racines, dont nous ne devons pas être coupés? Qui ne saluerait dans les formes l’idée que nos auteurs constituent une tradition de culture précieuse et que leurs œuvres sont une part de la "mémoire" d’un peuple?

Se rend-on seulement compte que la plupart des enfants et déjà beaucoup d’adultes ne comprennent plus les auteurs des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles? C’est pour cela que, souvent, ces auteurs ennuient. Comprendre leur langue, apprendre le sens des mots, mesurer leurs nuances, leurs réserves, leurs implications: c’est cela, apprendre le français…

Les fautes d’orthographe trahissent cette ignorance des racines vivantes d’un mot. L’enfant qui écrit dans sa copie "les malades manteaux" ne fait évidemment aucun lien avec les mentalités".

Celui qui écrit "l’hortograf ne se doute pas que le mot latin désignant le jardin a donné en français l’horticulture, tandis que le mot grec désignant la correction et la conformité aux règles y a donné tous les composés en ortho, depuis l’orthopédie jusqu’à l’orthodoxie. Hélas, trois fois hélas! Le latin et le grec servaient le français. Ceux qui les ont fait écarter ont porté un coup au français…

Ne dirait-on pas que tout est fait, par des régimes en principes contraires, pour arriver au même but, qui est de tuer en France toute véritable culture littéraire? "

Oui, il s’agit bien de cela: tuer la culture littéraire, tuer la langue française. Les gaucho-mondialistes occupent toutes les fonctions au ministère de l’Éducation nationale, trustent l’immense majorité des postes universitaires et de professeurs. Ils s’emploient adroitement et habilement à déconstruire la culture et la langue françaises.

Et contrairement à ce que pensait encore Jacqueline de Romilly, les orateurs politiques n’éprouvent aucune émotion pour nos racines. Pire encore, ils nous coupent de ces racines. Ainsi, Mélenchon veut une langue créole. Nombre d’intellectuels veulent une écriture inclusive. Quelles raisons poussent les uns et les autres à réaliser une telle œuvre de destruction? L’histoire de la formation de la langue française ne contredit-elle pas les prétentions de Mélenchon?

Jean Saunier

Sacré mélanchouille: il ne manque plus qu'il nous annonce avoir vu dieu pour qu'on soit sûrs et certains qu'il est "illuminé" -de la cervelle, bien sûr! Ainsi, on sera sûr qu'il a de la lumière à tous les étages!